一图透视,美国为何此时宣布加征关税

摘要:

在2023年的一个春日,全球贸易的平静被一则突如其来的消息打破——美国宣布将对特定国家的进口商品加征关税,这一决定迅速在全球经济圈内引发了广泛关注和讨论,为何美国会选择在这个时间点...

摘要:

在2023年的一个春日,全球贸易的平静被一则突如其来的消息打破——美国宣布将对特定国家的进口商品加征关税,这一决定迅速在全球经济圈内引发了广泛关注和讨论,为何美国会选择在这个时间点... 在2023年的一个春日,全球贸易的平静被一则突如其来的消息打破——美国宣布将对特定国家的进口商品加征关税,这一决定迅速在全球经济圈内引发了广泛关注和讨论,为何美国会选择在这个时间点采取这一行动?背后隐藏着哪些复杂的政治、经济和地缘政治考量?本文将通过一张图表,结合相关分析,试图为读者揭示这一决策背后的逻辑与动因。

1. 贸易逆差与选举政治的交织

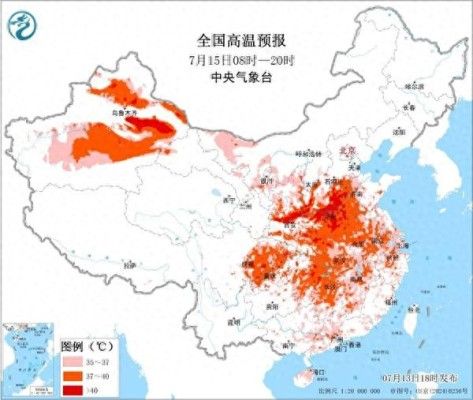

从贸易逆差的角度来看,美国长期以来的贸易逆差问题一直是国内政治的敏感话题,图表显示,尽管近年来美国在部分领域实现了贸易平衡甚至顺差,但总体上,美国对全球的贸易逆差依然维持在高位,特别是在一些关键行业,如半导体、钢铁和铝制品等,美国企业普遍感受到来自中国等国家的竞争压力。

选举年往往成为政策调整的敏感时期,为了迎合选民对“美国优先”和“保护主义”的呼声,一些政治人物倾向于通过加征关税来显示其强硬立场,以此作为竞选筹码,图表中显示,历届美国总统在选举前夕都曾不同程度地采取过贸易保护措施,以争取选民的支持,当前时点宣布加征关税,很大程度上是出于选举政治的考量。

2. 供应链重组与地缘政治考量

全球供应链的重组也是美国此时宣布加征关税的重要背景之一,近年来,随着全球化的深入发展,许多国家的企业为了降低成本、提高效率,纷纷将生产线迁移至成本更低的国家和地区,这种趋势也使得美国在关键技术和资源上的依赖性增强,特别是在疫情期间,供应链的脆弱性暴露无遗。

图表揭示了美国在关键技术和资源上的进口来源国分布情况,中国、欧洲和东南亚国家是主要的进口来源地,为了减少对特定国家的依赖,并确保关键技术和资源的供应安全,美国政府希望通过加征关税来促使企业重新评估其供应链布局,增加国内生产和采购比例,这也被视为一种地缘政治手段,通过经济手段来平衡与主要贸易伙伴的关系。

3. 国内产业保护与就业问题

就业问题一直是美国政府关注的焦点之一,图表显示,近年来美国制造业就业人数虽有小幅回升,但仍远低于2000年左右的峰值水平,随着自动化和技术的进步,传统制造业岗位的减少成为不可逆转的趋势,这加剧了国内对于“空壳化”工厂和“失去的工作”的担忧。

为了缓解这种担忧并保护国内产业免受外国竞争的冲击,美国政府选择通过加征关税来为国内产业提供暂时的“保护伞”,这一措施虽然短期内可能对特定行业产生正面效应,但长期来看,它可能导致其他国家采取报复性措施,进而影响全球贸易秩序和美国自身的出口市场,在选举压力下,这种短视的决策往往被视为一种权宜之计。

4. 通胀压力与货币政策空间

另一个不可忽视的因素是美国的通胀压力,近年来,全球范围内的通胀压力持续上升,而美国作为主要经济体之一也未能幸免,图表显示,自2020年疫情爆发以来,美国的消费者价格指数(CPI)持续攀升,尤其是与能源、食品和部分工业品相关的价格涨幅显著。

为了应对通胀压力,美联储采取了多次加息的举措来收紧货币政策,这同时也压缩了其进一步调整政策的空间,在这种情况下,通过加征关税来转嫁部分通胀压力成为了一种选择,虽然这可能对消费者和企业造成一定负担,但政府认为这是控制国内物价、维护经济稳定的一种必要手段。

5. 复杂决策背后的多维度考量

美国此时宣布加征关税并非单一因素所致,而是多种因素交织的结果,从贸易逆差与选举政治的交织、供应链重组与地缘政治考量、国内产业保护与就业问题、以及通胀压力与货币政策空间等多个维度来看,这一决策背后蕴含着复杂的逻辑与动因。

值得注意的是,这种“以邻为壑”的贸易保护主义政策虽然可能在短期内为某些利益集团带来好处,但长期来看却可能引发连锁反应和负面后果,它可能导致全球贸易紧张局势升级、多边贸易体系受损、以及全球经济复苏受阻等风险,在采取任何贸易政策时,都需要权衡利弊、审慎决策,并努力寻求更加合作和共赢的解决方案。