侯耀华回应未出席杨少华告别仪式

摘要:

2025年7月11日,天津第一殡仪馆庄严肃穆,相声泰斗杨少华的告别仪式在此举行。现场聚集了数百位曲艺界同仁与社会各界人士,德云社、曹云金等纷纷敬献花圈,赵本山、郭德纲虽未亲临,也通...

摘要:

2025年7月11日,天津第一殡仪馆庄严肃穆,相声泰斗杨少华的告别仪式在此举行。现场聚集了数百位曲艺界同仁与社会各界人士,德云社、曹云金等纷纷敬献花圈,赵本山、郭德纲虽未亲临,也通... 2025年7月11日,天津第一殡仪馆庄严肃穆,相声泰斗杨少华的告别仪式在此举行。现场聚集了数百位曲艺界同仁与社会各界人士,德云社、曹云金等纷纷敬献花圈,赵本山、郭德纲虽未亲临,也通过弟子表达哀思。然而,一个身影的缺席引发轩然大波——侯耀华,这位相声大师侯宝林之子,既未现身灵堂,也未在社交媒体公开悼念,直至三天后才通过直播与发文双重渠道回应,揭开这场风波的复杂面纱。

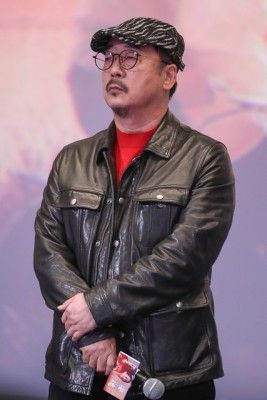

一、迟到的回应:直播与声明的双重叙事

7月14日晚,78岁的侯耀华身着深色西装出现在直播间,一改往日诙谐风格,神情肃穆:“我们用思念回忆与杨少华老爷子在一起的点点滴滴,至于别人说了什么跟我没太大关系。”他坦言未出席并非对逝者不敬,而是因“五弟杨议已自立山头”,若赴会“会看到很多不愿意看到的人”。这番言论瞬间点燃舆论,网友纷纷猜测“不愿见的人”是否指向与侯家有旧怨的同行,或是曾与杨议合作密切的郭德纲等人。

次日,侯耀华通过社交媒体发布正式声明,口吻转为温和:“因事先安排的工作行程无法调整,未能亲自到场送别,深感愧疚。”他强调与杨少华“相交数十载,既是同行亦是挚友”,已私下向家属致哀,并委托弟子敬献花圈。这种前后矛盾的表述,折射出公众人物在舆论压力下的措辞博弈——既要维护江湖体面,又需回应道德质疑。

二、历史纠葛:侯杨两家的恩怨脉络

要理解这场风波,需追溯侯杨两家半个世纪的渊源。1960年代,杨少华北上闯荡时曾寄居侯家数年,与侯宝林以兄弟相称,却始终被侯家人视为“外来者”。侯耀华彼时正值青年,常年在外演出,与杨少华仅有点头之交。这段微妙关系为日后矛盾埋下伏笔。

2024年,杨议试图拜侯宝林为师以正名份,筹备多时的拜师仪式却因侯耀华“未给准信儿”而告吹。此事成为双方关系的转折点。同年,侯耀华在李晓重收徒仪式上公开调侃杨议的“布鞋梗”,暗讽其艺术格调;杨议则注册小号重提“清门事件”,讽刺侯耀华清门不成只剩寒碜。尽管去年年底两人表面和解,侯耀华还亲赴天津为杨少华搓背喂汤,但其内心芥蒂显然未消。

此次告别仪式上,侯耀华所谓“杨议自立山头”的表述,实则暗含对杨家脱离侯门体系的不满。在传统相声界,师徒传承与门派归属是安身立命之本,杨议近年力推“阳光相声社”独立发展,某种程度上挑战了侯家作为“正统”的权威。

三、江湖规则:仪式缺席背后的深层博弈

在相声江湖,葬礼不仅是哀悼场合,更是维系行业秩序的重要仪式。按规矩,即便与家属有隙,到场鞠躬致意是基本礼节。侯耀华选择缺席,本质是对现有江湖格局的一次公开表态。

值得玩味的是,他虽未现身,却通过两种方式“刷存在感”:一是派人送去花圈,落款“侯耀华敬挽”,既保留情面又彰显地位;二是在直播中刻意身着正装,称“这是对杨少华老师的纪念”,将缺席转化为另一种形式的在场。这种“仪式性补偿”,既是对舆论的妥协,也是对传统规则的试探性突破。

更微妙的是,侯耀华的回应策略暗合了当代社交媒体的传播逻辑。他先在直播中抛出争议性言论制造话题,待舆论发酵后再发布正式声明进行“纠偏”,成功将公众注意力从“缺席”转移到“回应本身”,实现了危机公关的舆论转向。

四、人性观察:恩怨与温情的撕裂与共生

抛开江湖规则,事件背后是复杂的人性图景。侯耀华与杨少华虽无深交,却存在着某种宿命般的联结——作为侯宝林时代的见证者,两人共同承载着传统相声的兴衰记忆。侯耀华在直播中回忆“杨少华年轻时收集素材与他讨论”的细节,流露出对逝者艺术成就的认可。这种矛盾心理,恰是人性复杂性的写照。

杨议的反应同样耐人寻味。他在告别仪式上因悲痛晕倒被抬出,却在事后受访时表示“华哥派人来了,心意领了”。这种克制与隐忍,既体现对父亲遗愿的尊重(杨少华生前多次强调“家和万事兴”),也暗含对侯家势力的忌惮。

更具讽刺意味的是,侯耀华口中“不愿见的人”,或许正是他自己——一个被困在门派偏见与公众期待中的孤独老者。在直播的最后,他罕见地流露出疲惫:“人到这个岁数,有些事真的看开了。”这句话,既是对江湖恩怨的无奈注解,也是对人性本真的短暂回归。

五、行业启示:传统曲艺的现代困境

这场风波折射出传统曲艺界的深层困境:在市场化浪潮中,门派制度与商业利益的冲突日益尖锐。侯耀华的缺席,本质是传统江湖规则与现代商业逻辑碰撞的产物——他既想维护侯家“正统”的权威,又需在商演市场中与杨家竞争资源。

值得注意的是,年轻一代相声演员对此事的态度更为开放。德云社成员高峰在直播中力挺侯耀华:“情分不在表面,耀华老师私下多次探望杨老,这份心更珍贵。”这种务实的态度,预示着曲艺界正在打破“重形式轻实质”的旧有窠臼。

而杨少华的葬礼本身,也成为传统曲艺现代化转型的缩影。其子杨议计划举办纪念专场演出,以“欢笑的形式”追思父亲,这种创新的哀悼方式,或许比侯耀华的缺席更具时代意义。

结语

侯耀华回应未参加杨少华告别仪式事件,看似一场简单的江湖恩怨,实则是传统与现代、权威与叛逆、情感与利益交织的复杂叙事。它提醒我们,在审视公众人物言行时,既要看到其作为“符号”的社会属性,也要理解其作为“人”的局限性。正如杨少华生前常说的:“相声是把人逗笑了,自己却在背后抹眼泪。”江湖的恩怨情仇,终将在时光中消散,唯有艺术与人性的温度,值得永远铭记。